114A-54 正答率:23.4%(矯正)

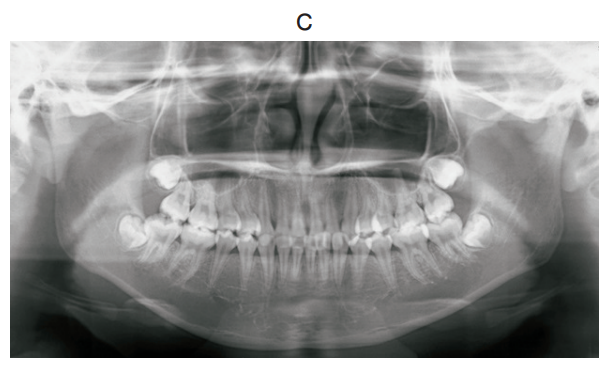

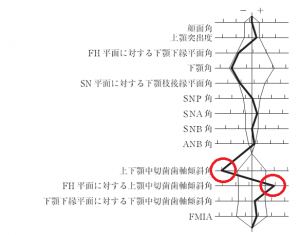

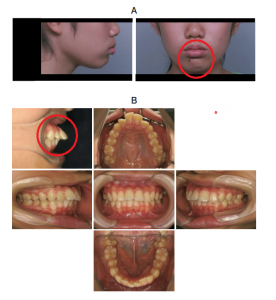

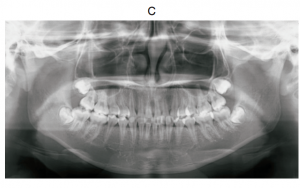

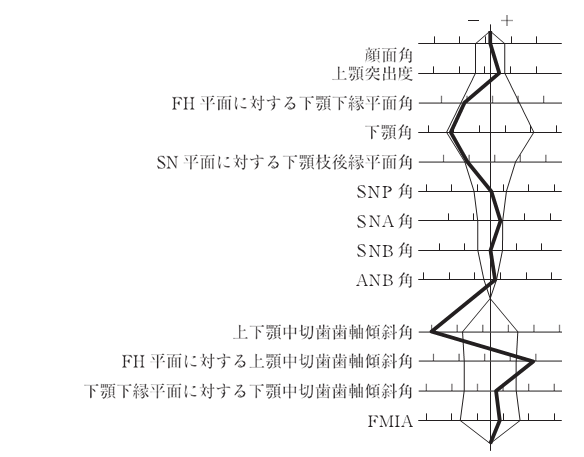

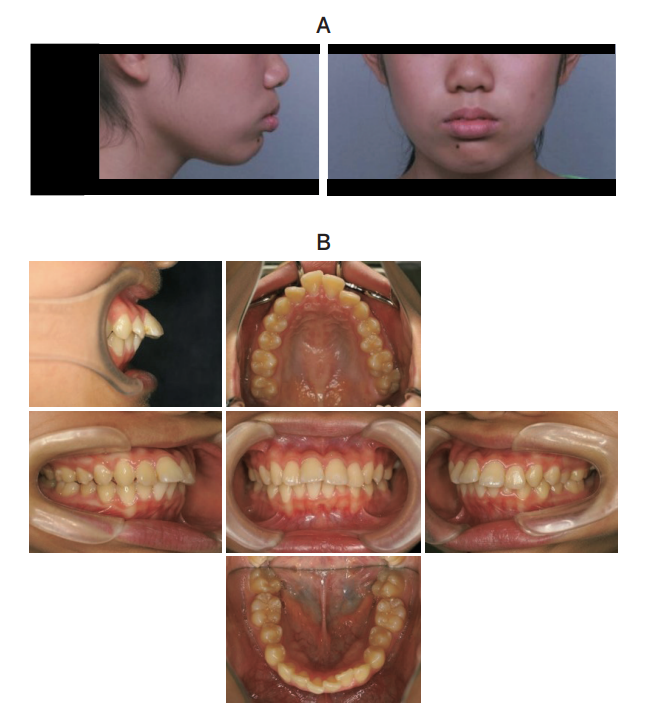

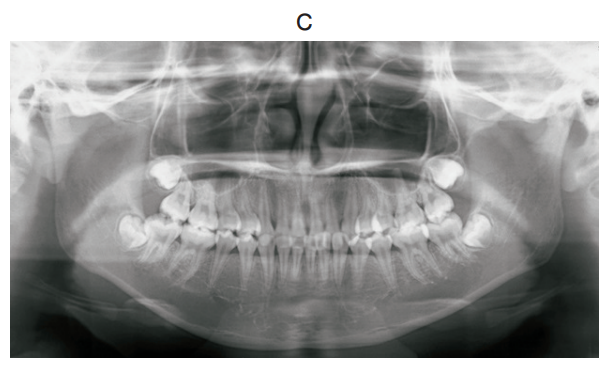

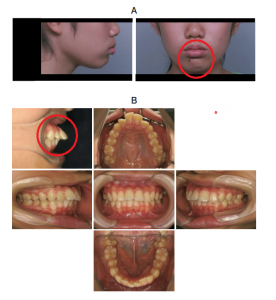

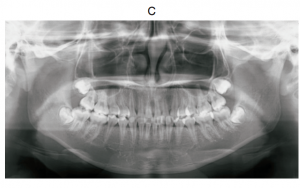

13歳の女子。前歯が出ていることを主訴として来院した。診断をした結果、上顎両側第一小臼歯の抜去を伴うマルチブラケット装置を用いた矯正歯科治療を行うこととした。初診時の顔面写真、口腔内写真及びエックス線画像を別に示す。セファロ分析の結果を図に示す。

治療目標の組合せで正しいのはどれか。1つ選べ。

前歯部ー大臼歯関係

a上顎中切歯歯軸傾斜角の改善ーAngleⅠ級

b上顎中切歯歯軸傾斜角の改善ーAngleⅡ級

c上顎中切歯歯軸傾斜角の改善ーAngleⅢ級

d下顎中切歯歯軸傾斜角の改善ーAngleⅠ級

e下顎中切歯歯軸傾斜角の改善ーAngleⅡ級

【抜歯矯正におけるⅡ仕上げについて】

この問題は正答率が23.4%と1つ選べの問題としては、正答率が大変低かったですが、決して、奇問・難問ではありません。

矯正に関する問題は患者さんの主訴「歯並びが気になる」などが多いですが、それが骨格性の問題なのか、歯性の問題なのかをセファロ分析等から判断する必要があります。場合によってはセファロ分析上、問題がなくても治療を要することがあります。

あと、矯正の問題を解く上で覚えておく必要があるのが、矯正治療の目標があくまで、その患者さんにとって理想と思われる治療方針を選択することです。(言い方を変えれば患者さんによって治療のゴールが異なるということです)。

その上で今回の問題を見ていきましょう。

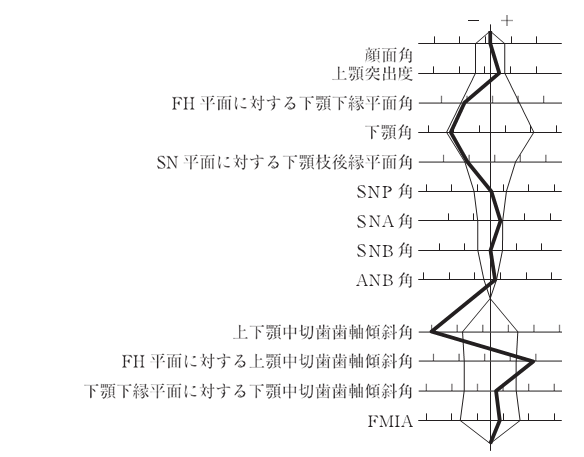

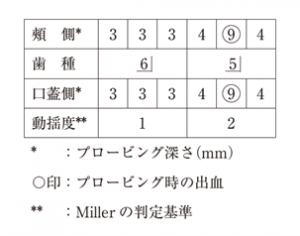

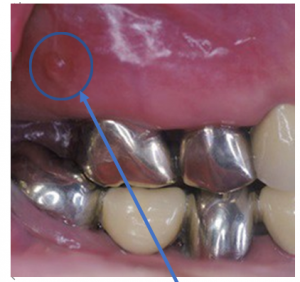

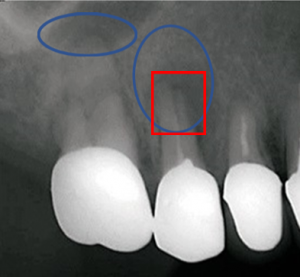

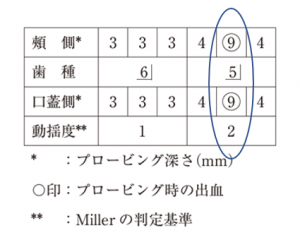

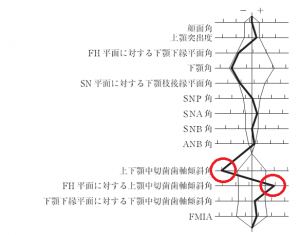

上下顎中切歯歯軸傾斜角とFH平面に対する上顎中切歯歯軸傾斜角が基準より大きくはみ出している→上顎中切歯を舌側傾斜させる必要があり、抜歯の必要性が考えられる。(下顎中切歯は問題ないと考えられる)。

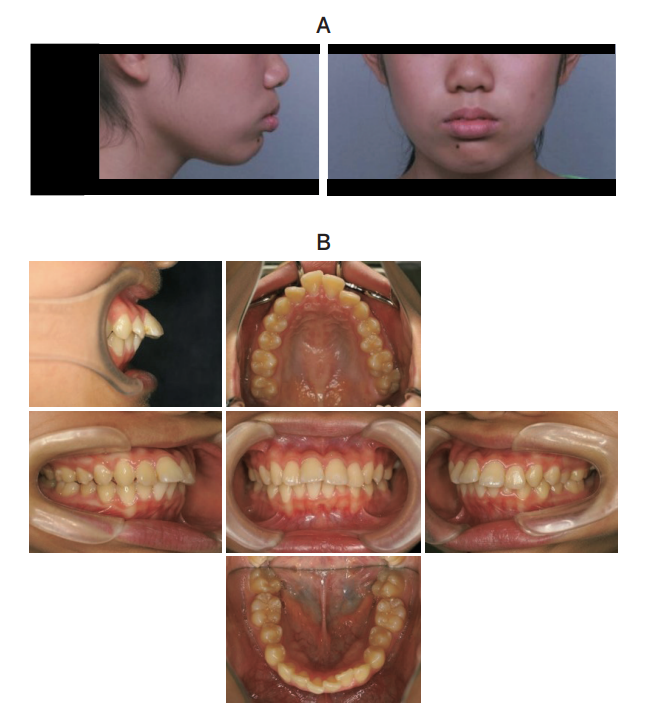

口唇の突出、オトガイ部の緊張

過大なオーバージェット

先欠歯等はなし。

〇治療方針

・上顎

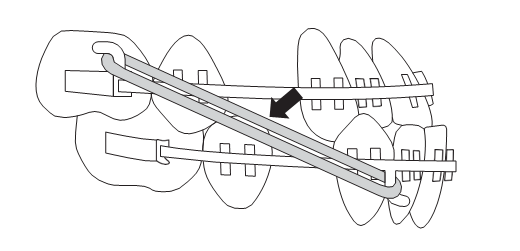

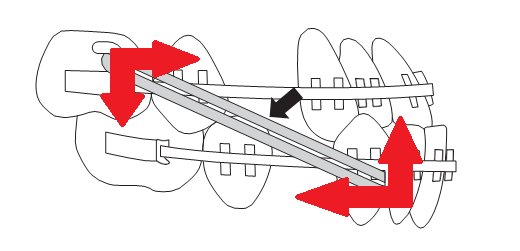

上顎中切歯歯軸傾斜角が基準より過大のため、(1)上顎両側第一小臼歯を抜去し、スペースメイキングをした上で(2)上顎中切歯歯を舌側傾斜させる。

・下顎

下顎中切歯歯軸傾斜角は標準範囲内のため抜歯等の必要はなし。

・大臼歯関係

今回は上顎小臼歯のみの抜歯のため、AngleⅡ級(下顎第一大臼歯が上顎第一大臼歯に対して遠心に位置)になる。

114A-54 正答率:23.4%(矯正) 解答

13歳の女子。前歯が出ていることを主訴として来院した。診断をした結果、上顎両側第一小臼歯の抜去を伴うマルチブラケット装置を用いた矯正歯科治療を行うこととした。初診時の顔面写真、口腔内写真及びエックス線画像を別に示す。セファロ分析の結果を図に示す。治療目標の組合せで正しいのはどれか。1つ選べ。

前歯部ー大臼歯関係

a上顎中切歯歯軸傾斜角の改善ーAngleⅠ級

b上顎中切歯歯軸傾斜角の改善ーAngleⅡ級

c上顎中切歯歯軸傾斜角の改善ーAngleⅢ級

d下顎中切歯歯軸傾斜角の改善ーAngleⅠ級

e下顎中切歯歯軸傾斜角の改善ーAngleⅡ級

解答:b

このように解くと簡単な問題に思えませんか?