オリジナル問題

COVID-19において最も多く見られる臨床症状はどれか。1つ選べ。

a 喀痰

b 下痢

c 頭痛

d 発熱

e 呼吸困難感

【COVID-19に関する問題】

皆さんもご存じのとおり、世界中で猛威を奮っているCOVID-19ですが、症状・ワクチン・治療薬についてなど、

歯科医師を志す皆さんは、医療従事者としての医療に関する一般的な知識を日頃から備えておく必要があります。

そもそも「ウイルスってどんな構造だっけ?」「このウイルスにはどのような症状・ワクチン・治療薬があったっけ?」

などを日頃から意識して覚えておく必要があります。

COVID-19ですが、最も多く見られる症状は「発熱」と言われています。

他にも、倦怠感、筋肉痛、喀痰、頭痛、下痢、呼吸困難感、味覚障害、嗅覚障害などの症状も

見られる場合があることを覚えておくと良いと思います。

オリジナル問題 解答

COVID-19において最も多く見られる臨床症状はどれか。1つ選べ。

a 喀痰

b 下痢

c 頭痛

d 発熱

e 呼吸困難感

解答:d

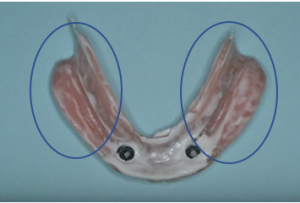

ボールアタッチメントが確認できる。

ボールアタッチメントが確認できる。 適合試験の結果、臼歯部で強接触が認められる。

適合試験の結果、臼歯部で強接触が認められる。